资讯分类

范仲淹为何没有葬在天平山?

来源:undefined人气:2更新:2024-06-30 06:43:42

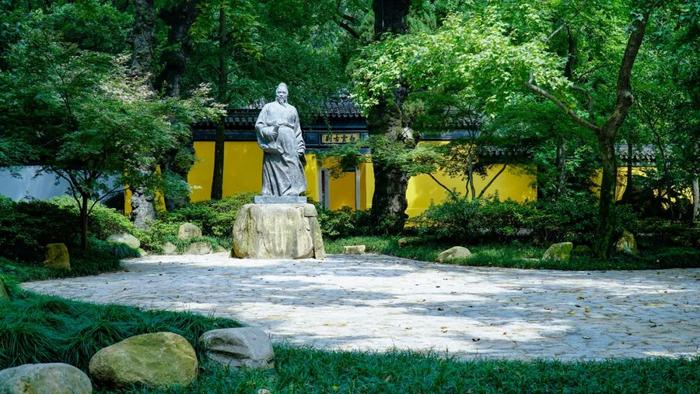

位于苏州西部的风景名胜天平山,与北宋贤相范仲淹有着极为深厚的渊源,这里不仅是范公祖墓,也是整个范氏家族的根脉所在。位于山麓的范文正公忠烈庙,古往今来有无数名流贤士前来拜谒。“范公存庙貌,山气亦增高。后乐先忧事,拜公天下豪。”吴门画派宗师沈周的这首小诗颇能代表后世苏州人对范公的崇敬之情。在后人眼中,范仲淹已然成为天平山的代言人,以至于有不少人误以为此山是他的身后长眠之地,晚明散文家张岱在其笔记《陶庵梦忆》中,就错把范文正公墓安在了范允临的天平山庄旁。

关于范仲淹身后为何没有葬在天平山,历来流传着很多说法。前不久,笔者在南宋名帖《凤墅帖》中发现一篇范公写给同僚王素(字仲仪)的长信,这份手迹书风清瘦,骨力洞达,与他的传世真迹风格一致。信中除言及庙堂之事外,还提到一段家事:“七郎云,欲南中置少屋业耳,礼制中更不迁居也,走知之矣。昔年持服欲归姑苏卜葬,见其风俗太薄。因思曾、高本北人,子孙幸预搢绅,宜复堂构,乃改卜于洛,思远图也。吴中松楸有数房照管,又与奏官,似两不失志。仲仪以谓如何?”范公谈及自己为母亲服丧之时,本想着扶榇南下将其归葬苏州,言下之意是想让她回归天平山祖茔,因为范仲淹的高祖范隋、曾祖范梦龄、祖父范赞时、父亲范墉皆安葬于此。让过世的亲人在地下得以重聚,这个愿望本是人之常情,最终却因为遇到阻力而作罢,聊聊数语间透露出范公对原籍苏州复杂而深厚的感情。

阻力最可能来自苏州的范氏族人。根据《范氏家乘》记载,范公之父范墉的元配夫人为陈氏,范公生母谢氏夫人的身份是“继配”,加之范墉去世后她有过改嫁经历,在古代宗法社会中,这类女性常被另眼视之,其所生之子亦会受到冷眼与歧视。以至于范公在大中祥符八年(1015)考中进士后提出想要恢复本姓时,“族人有难之者,公坚请云,止欲归本姓,他无所觊,始许焉”(见楼钥《范文正公年谱》)。由此正可见某些族人“风俗太薄”。谢氏夫人去世于天圣四年(1026),此时范公虽入仕途却尚未显达,让母亲回归范氏祖茔的愿望最终亦未能实现。他进而想到自己的高祖范隋来自北方的陕西邠州,于唐末五代宦游江南,因为战乱没有回到故土,后来在苏州开枝散叶。自己虽是苏州人却宦游在外,何不在北方另寻墓地,也算不忘自己的家族最初来自北方。《范氏家乘》记载,范母之墓最后被选在了洛阳伊川的万安山,这里邻近当时的政治中心汴梁,也是堪舆家眼中绝佳的风水宝地。办妥了母亲的身后事,范公心中依然挂念天平祖茔,后来他专门将此事上奏朝廷,以尽慎终追远之责。他还在苏州置义田、设义庄、办义学,并发动族人对族谱进行修订,让这个原先“风俗太薄”的家族形成优良家风并世代传承。

尽管生前为苏州做出了历史性贡献,但范仲淹最终没能回归天平祖茔,这不能不说是莫大的遗憾。据同时代的欧阳修记载,范公临终之际曾立下身后陪伴母亲墓侧的遗愿。他过世后,家人遵照其遗愿将他葬于谢夫人之墓西南,母子二人的长眠之地相距仅百余步。直到南宋初年,不少定居北方的范氏后人随高宗赵构南渡而来,其中就包括范仲淹之孙范正国、范正己,他们在抗击金兵入侵和稳定南宋政权中发挥了重要作用。为国尽忠之后,他们都选择回到祖父的原籍苏州,在天平山白云功德寺度过晚年,百年后长眠于天平山祖茔,是为范公直系后裔归葬天平之始。

在此后的数百年间,范仲淹在苏州的后裔日渐壮大且人才辈出。明弘治四年(1491),由于万安山的范仲淹墓长期乏人祭扫,明孝宗为此专门下旨让苏州的范公后裔来洛阳守墓并赐予祭田。至此,范公墓园春秋两季的祭奠活动才算恢复。令人欣慰的是,从明清两朝直到现代,无论在苏州还是洛阳,乃至其他范公曾经主政的地方,对他的纪念就一直没有中断。而在当代苏州人看来,这位千年前为家乡注入崇文尚德基因的范文正公,已经成为这座城市的名片与骄傲。

(原载于《苏州日报》2018年10月20日 B01版)

作者:俞正阳

编辑:小吉